永代供養個人墓

結の会

募集のご案内

東長寺が考える、これからの葬儀。これからのお墓。

故人の祀り方。それは二十一世紀に生きる私たちの大きな課題です。

いわゆる現在の檀家制度というものが誕生したのは明治以降のことで、誰もがお墓を建てられるようになったのは、霊園墓地が定着した昭和の高度経済成長の後だとも言われています。

そのような社会通念の中で、墓石を持てない、家族の墓を継承できない私は信心がないのだろうか、といった声を聞くことがありますが、仏教において墓を建てることを義務づけている教義はありません。

仏教の本質は墓の維持ではなく、供養していくことの中にこそあります。

個人を超え、縁を結ぶ。

今いるこの場所は、過去に亡くなった人々の意識によって築かれています。そして、未来は今を生きる私たちの意識によって創造されてゆくのです。東長寺は、人が生きた証が未来と関わり合い、循環する関係を築いていきたいと考えております。故人の意識が回ることで活性化される環境支援活動、新しい技術を創造する文化支援活動、自然災害に対する再生の智恵を育む復興支援活動。故人は、この世から姿を消したとしても、その存在は完全に消滅するわけではありません。

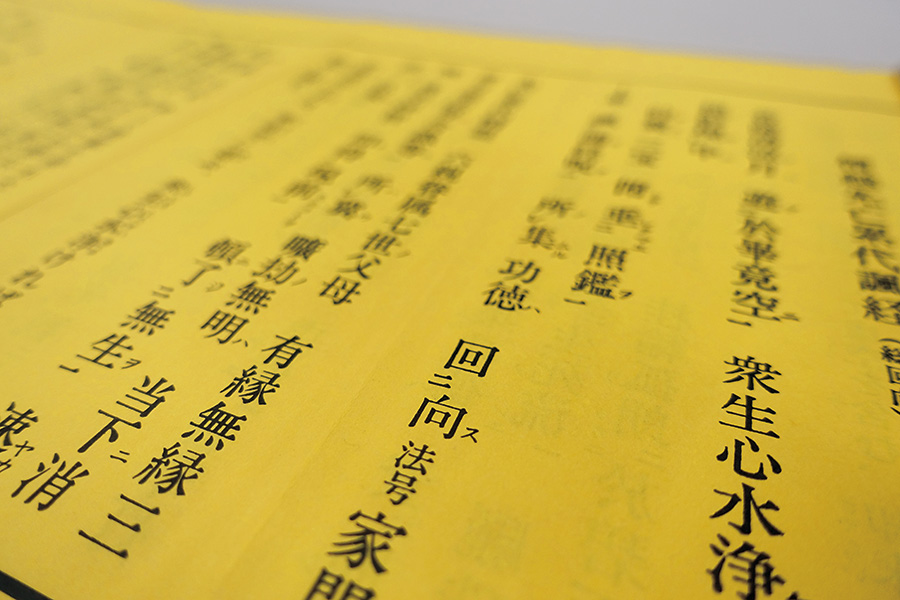

未来への回向(えこう)= より大きな循環へと導く

回向とは、「自ら積んだ功徳を他者の利益のためにめぐらせる」という大乗仏教の特徴的な考え方です。僧侶は故人に向けて経を読んでいるのではありません。今を生きる人たちに向けて経を説き、それをきっかけに仏教の教えに触れていただいて得た皆さまの功徳を、故人に回し向けることで、供養を行っています。東長寺では、これを亡くなった故人に回し向けるだけではなく、より大きな循環へと導く「未来への回向」という考え方を提唱しております。

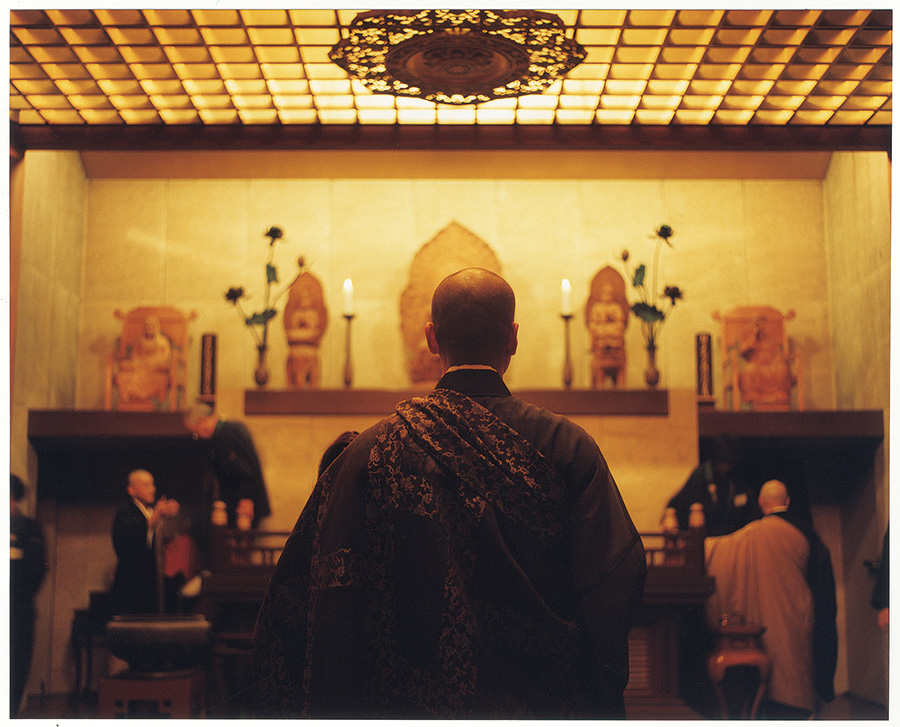

生前授戒|仏の教えとのつながりを深める

東長寺では永代供養付生前個人墓の先駆けとして、生前授戒の仕組みを提案しつづけ、現在までに一万三千名を超える方々に戒名をお授けして参りました。この仕組みは多く模倣されるようになりましたが、その本質は忘れ去られつつあります。生前に授戒をし、仏の教えのもとに生きることが本来あるべき姿です。東長寺では、生きていく今を仏弟子として過ごしていただきたいと一日法要の中で授戒式を行っております。

樹林葬|ふたつのお墓をもつことの意味。

墓地には祭祀と埋葬というふたつの役割があり、かつてはふたつのお墓があるところもありました。東長寺では、納骨堂に一部を納骨し祭祀を行う参り墓とし、地方寺に樹林葬として残りの遺骨を埋葬することが可能です。ふたつのお寺とつながりをもつということは、心の軸をふたつもつことになります。東京のお寺は身近な郷。地方のお寺は大地の郷。山里は遠くで私たちを育んでくれている大切な環境ですが、ゆかりのある人が増え、自然環境や経済の循環が保たれてはじめて、未来へと続いてゆくのです。

※樹林葬は契約時にご選択された方のみです。樹林葬以外に東長寺を分骨先にご選択することも可能です。

真光寺|川原井の瓦谷山

千葉県袖ケ浦市川原井

千葉県袖ケ浦市街から房総半島の内陸へ10㎞。山里の丘の上が真光寺の境内です。美しい緑と見晴らしの良い丘。東京湾からさほど離れていないのに、大自然の原点に立ち戻れるような豊かな環境が広がっています。真光寺では、人が大地へ還る樹木葬をはじめ、人が自然とともに生きる里山の再生活動が行われています。

清涼院|本吉の平磯山

宮城県気仙沼市本吉町大森

三陸海岸を望む山の上に、清凉院はあります。宝物のような海と山に接しながら、400年以上の歴史を刻んできた寺院です。東日本大震災では避難所の役割を果たしました。当時は、やり場のない気持ちを抱えた人たちと、ときには酒さえ酌み交わし、体ごと向き合い続けたと聞きます。そんな僧侶たちのいる寺院です。

現代人の生き方に、ペット共葬という選択を。

東長寺の個人墓は、現代における個人の生き方にふさわしい形の模索から生まれました。東長寺のペット共葬は単なるペット霊園ではありません。ペットのお遺骨を個人の思い出の品、大切な副葬品としてお寺で共にお預かりいたします。私たちもいずれ誰かの記憶の中に生きることになります。人は大切な思い出と共に生涯を全うしたいものです。

※過去に飼っていたペットで既に遺骨がある場合でもご対応可能です。 ※ペットのみの入会はできません。またペット専用の位牌や骨壷のご用意はありません。 ※分骨先に東長寺の合葬墓「多宝塔」はご選択いただけません。地方寺樹林葬のみです。

文化の由縁となる文由閣

2015年5月、文由閣を建立いたしました。その名には「文化」の「由縁」となるべく想いが込められました。それは先人たちが築いた文化を、今の時代に活かし、未来へつなげてゆくこと。私たちは伝統文化を「未来へ回向」してゆかねばなりません。文由閣の建築、内装、仏具はいくつもの革新から生まれています。

慈嶽堂|文由閣5階(法堂)

阿弥陀如来像

平安時代末期

阿弥陀仏とは、サンスクリット語で「無限の光をもつ者」を表します。また、如来とは、「私たちに真理を教え導く者」という意味があります。文由閣の最上階、つまり「天」である本堂に、すべての者を極楽浄土に導く仏である阿弥陀如来をお祀り致しております。

五具足

高岡銅器|モメンタムファクトリー・Orii

五具足には、伝統工芸品に指定されている高岡銅器を納めております。伝統工房「モメンタムファクトリー・Orii」の折井宏司氏が独自に編み出した銅板への着色技術による仕上げが施されております。

磬子

高岡銅器|シマタニ昇龍工房

磬子は、国内で数名しかつくり手がいないとされる鍛造でつくられるもので、曹洞宗の両大本山「永平寺」と「總持寺」に納めている「シマタニ昇龍工房」によるものです。鍛造ならばこそ微細な音を調整することが可能となり、完璧な音色を奏でる作品です。

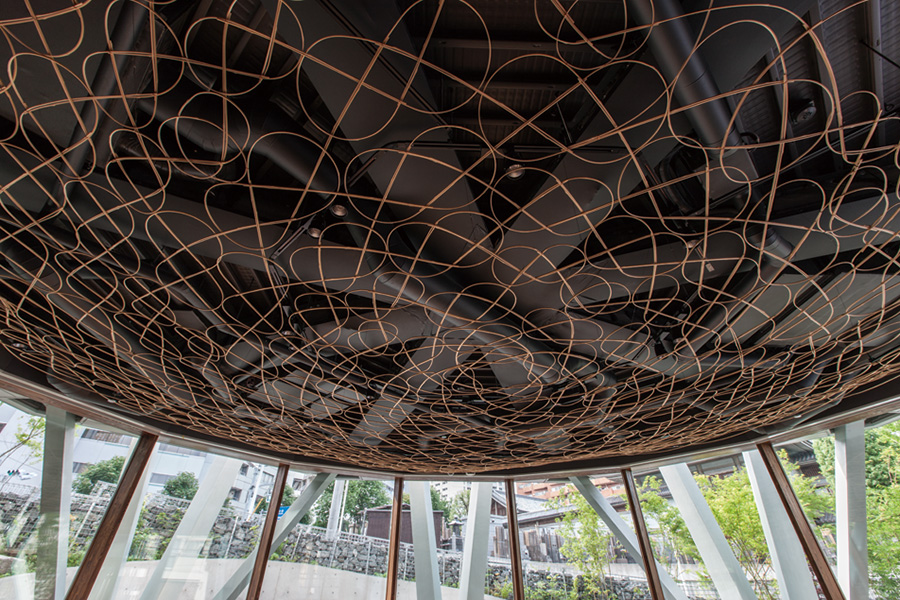

天蓋

別府の竹細工|大橋重臣(オオハシ・バンブー・ワークス)

文由閣五階慈嶽堂の天蓋と一階の装飾に、別府竹細工が用いられております。制作は竹工芸家の大橋重臣氏。天蓋は竹細工として最大級のもので、寺院に使われるものとしては本邦初の造作です。

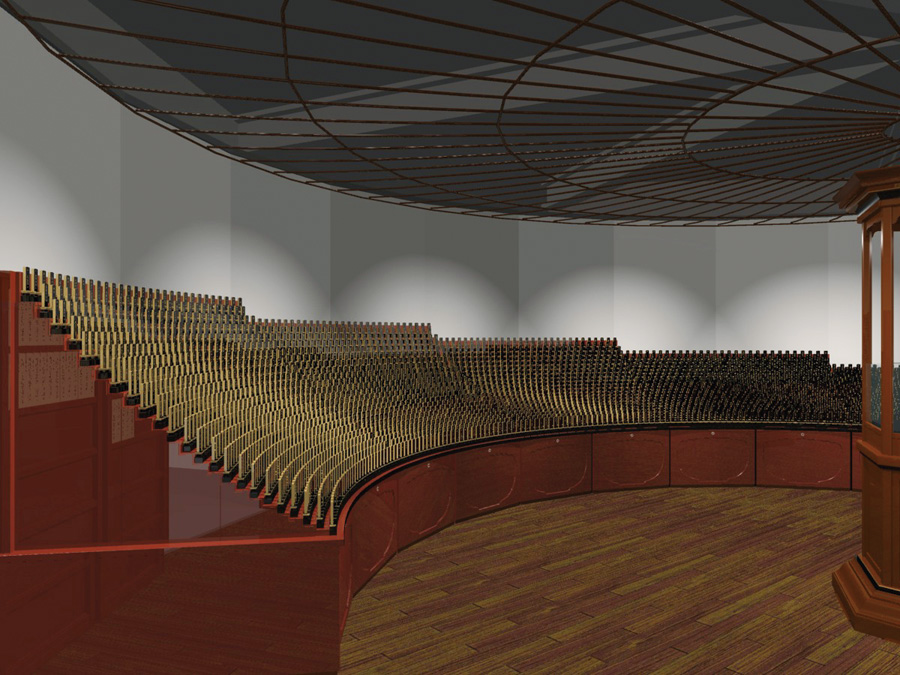

龍樹堂|文由閣4階(納骨堂)

地蔵菩薩像

平安時代後期

納骨堂である龍樹堂の中心には地蔵菩薩をお祀り致しております。地蔵とは、サンスクリット語で「大地」「胎内」「蔵」を意味します。右手に錫杖、左手には福徳を表す宝珠を持ち、人々の救済にあたられました。私たち人間の世界は、大地と天との間にあります。大地(地蔵菩薩)から天に向けて想いを届けるべく、この地蔵菩薩を囲んでご位牌を安置致します。

位牌壇

輪島塗り

壁面に沿って円形に配置される位牌壇は輪島塗で製作されます。輪島塗では元来食器などの手のひらサイズのものがつくられてきましたが、ここに最大級の漆作品が納められました。

仏画

大舩真言(日本画家)

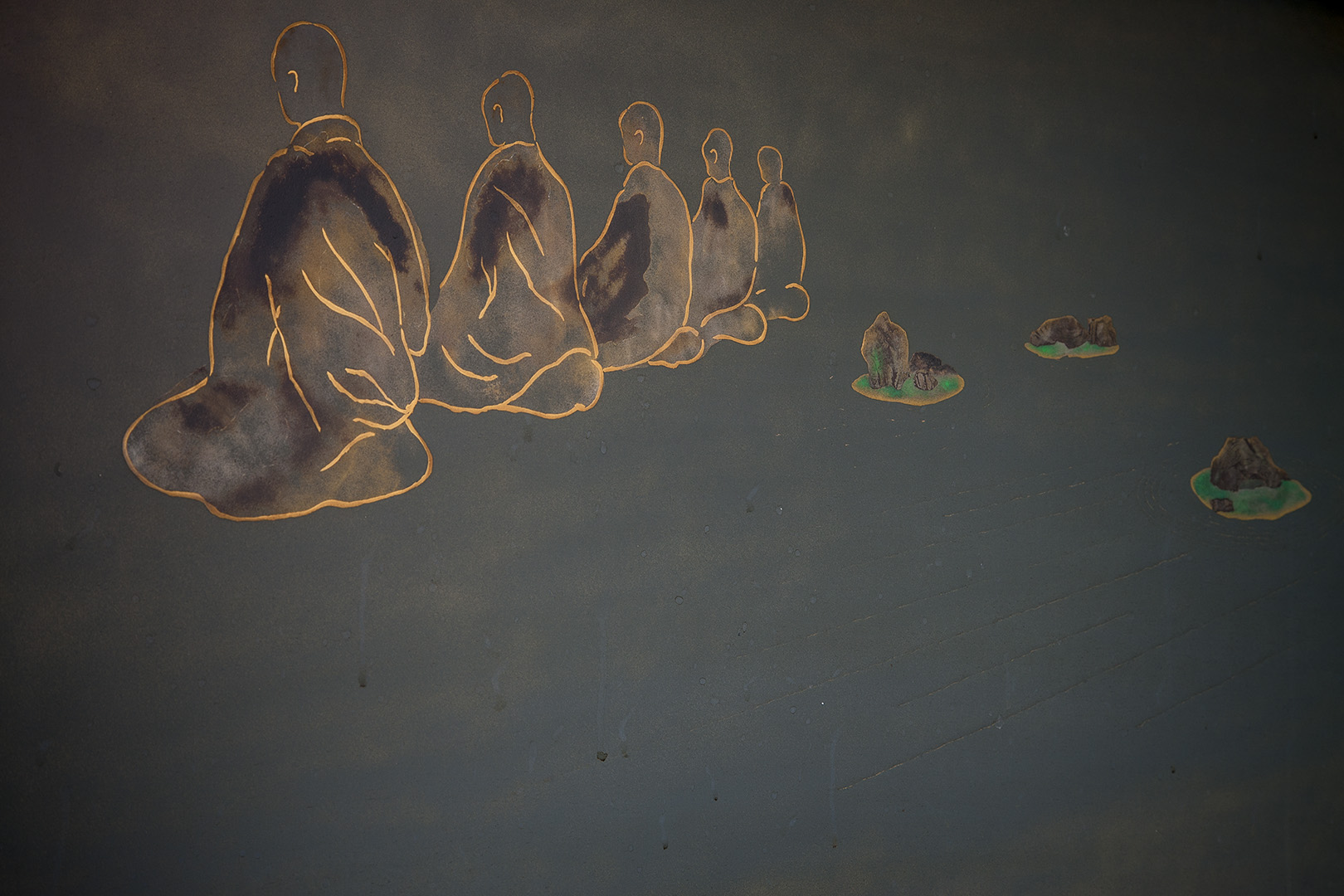

龍樹堂の周囲には日本画家の大舩真言(おおふね まこと)氏による仏画の壁面が連なります。画のモチーフは万物の五大要素とされる地、水、火、風、空。この地上でさまざまな振るまいを見せる自然の「態」を表します。人はその自然の「態」に共鳴する生き物です。

「WAVE#80-silence-」岩絵具・顔料・麻紙、2009

100年後のクラシックになる宗教建築を目指して

日本を代表し現代まで残る多くの寺院は、当時の人々の叡智を結集して建立され、今も色褪せることのない輝きを放っています。東長寺文由閣もまた、現代の意匠、構造技術、設備技術などの智慧を最大限に活用し、100年後の後世に伝える宗教建築を目指して建立されました。

<建物の特徴> ・大地震が起きた場合に、その揺れを直接建物に伝えない技術の導入(免震構造) ・100年後も強固に建物を支える鉄骨技術の導入 ・建物内の消費エネルギーを最大限に縮小する断熱、気密性能 ・地中熱を利用した自然再生エネルギーの利用 ・都市内の自然環境の回復を目指す緑化技術の導入

東長寺 四百二十年の歴史

時代に呼応する寺院として

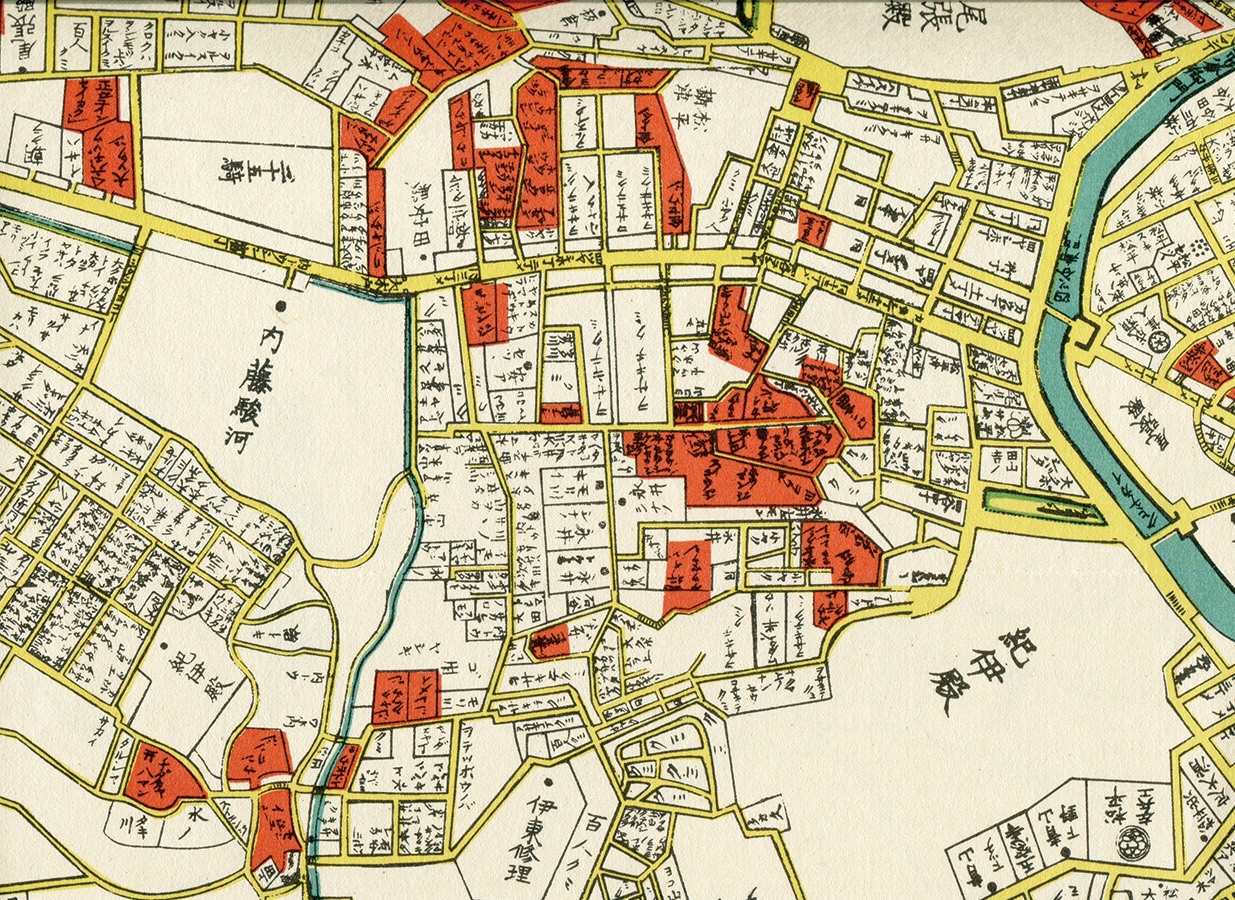

東長寺は、文禄3(1594)年、現在の埼玉県熊谷市にある東竹院第四世、雪庭春積大和尚により開創されました。雪庭大和尚は東長寺の他、勝興寺、福寿院を開創し、徳川家康の帰依を受けていました。言い伝えによると、ある日家康が西から東へ流れる星の夢を見て、この夢の判断を雪庭大和尚に頼んだところ、「東照る西に御星現われて、家康国の宝とぞなる。」と答えられたといいます。 東長寺の開基は、土肥家二代目当主、土肥孫兵衛であると伝えられています。慶長7(1602)年、孫兵衛が内藤修理亮(清成)の組下として組屋敷地割りに携わった折、割り余り地を拝領し、約2300坪のその土地を東長寺境内地としました。 江戸時代を通じ、武士たちにとって禅僧について参禅(学問)することは、教養の基盤であり、東長寺は諸藩士の菩提寺として、また学問寺としての性格を強めていきました。また、庶民の間にも寺社詣でが浸透し、寛永年間には本堂、元禄年間には鐘楼堂、総門、中門などが建立され、東長寺も興隆しました。 しかし、明治元年火災に遭い、すべての堂宇を焼失し、一時は極度に荒廃しました。その復興後、第二次大戦の東京大空襲で再び堂宇を失ってしまいました。以後、東長第三十二世、禅嶽興準大和尚と檀信徒の努力により本堂、書院、庫裡と、順次再建されてきました。 開創から約420年、時代の変化にともなって寺の姿も変わってきました。現在の伽藍は、東長第三十三世、慈嶽和夫大和尚発願のもと、「開創400年記念事業」として平成元年に竣工したものです。禅宗の伽藍配置にならい、7つのお堂が適所に配置されています。現代建築の合理性と歴史的な寺院建築の落ち着きをあわせ持つ寺となりました。この計画にあたっては、現代の寺、都市の寺であることをふまえ、人が集い、仏教にふれる場となることを念頭におきました。そこで、街を歩く人が一時の静寂を得ることを願い、境内に水苑をつくり、こころやすらぐ空間としました。また、人々が集まる場として設けた講堂は、竣工以来、現代美術を中心とする展示で、海外の作家も含め、これまでに多数の意欲的な作家を紹介してまいりました。 現在は、永代供養付生前個人墓「縁の会」の納骨堂兼位牌堂である、「羅漢堂」に生まれ変わりました。また平成13(2001)年には、伽藍の拡張整備を行い、鐘楼、多宝塔、寺務所棟を建立し、現在の本院の姿となっております。

本堂前庭に佇む水の苑(にわ)

現代美術と伝統工芸が織りなす宇宙。

本堂の門をくぐると、水の苑(にわ)が広がります。回廊の壁面には、中国出身の現代美術家・蔡國強(さい こっきょう)氏が原画を手がけ、石川県輪島市の漆芸工房・輪島屋善仁が制作した漆画が展示されています。宇宙の誕生をはじめ、釈迦の降誕から入滅までの一生と共に人生の側面を描いた「四相(四大事)」、そして人の心や人生を季節になぞらえた「四季」という2つのテーマが存在します。

「結の会」ご契約内容について

お約束の単位はお一人(個人墓)となります。複数でお申し込みの場合は、人数分の手続きが必要です。

| ①戒名 | 入会されたすべての方に、曹洞宗の戒名をお授け致します(信士、信女に統一)。 |

|---|---|

| ②位牌 | 入会されたすべての方に、戒名を刻銘した位牌を文由閣内の位牌壇にご安置致します(亡くなられてから三十三回忌まで)。 |

| ③納骨 |

遺骨の一部を文由閣内の納骨壇に三十三回忌までご安置、残りの遺骨は東長寺内多宝塔への合葬の他、下記協力寺院の樹林葬墓苑への埋葬をご選択いただけます。 ・千葉県袖ヶ浦市 真光寺(岡本和幸住職) ・宮城県気仙沼市 清凉院(三浦光雄住職、三浦賢道副住職) |

| ④永代供養 |

没後、すべての会員を永代にわたりご供養致します。 ・三十三回忌まで、亡くなられた月の一日の萬燈供養にてご供養 ・三十三回忌以降、引き続きご先祖として供養 ※年に一回11月に多宝塔法要「多宝塔諷経」 |

| ⑤入会金 |

八十万円(お一人さま) ※その他、年会費、管理費なし ※葬儀、法事のお布施およびペット共葬による個別のペット埋葬のお布施は入会金に含まれておりません。 |